FRENCH BLOOM NET 年末企画(2) 2023年のベスト映画

第2弾は2023年のベスト映画です。ちなみにフランスの老舗映画雑誌『カイエ・デュ・シネマ』の2023年のベスト10の上位5作品は、「Trenque Lanquen」(ラウラ・チタレラ)、「瞳をとじて」(ビクトル・エリセ)「Anatomy of a Fall」(ジュスティーヌ・トリエ)、「フェイブルマンズ」(スティーヴン・スピルバーグ)、「枯れ葉」(アキ・カウリスマキ)でした。「瞳をとじて」は『ミツバチのささやき』『エル・スール』で知られるスペインの巨匠ビクトル・エリセの31年ぶりの長編作品で、「Anatomy of a Fall」は第76回カンヌ国際映画祭にてパルム・ドールを受賞した作品です。

不知火検校

すべてうまくいきますように(フランソワ・オゾン監督)

毎年のように新作を撮り、その作品がそれぞれ全く違う題材を扱っていて、かつ、その水準が極めて高いという映画作家はそうはいない。現在、フランソワ・オゾンはそういう尋常でないことを易々とやってのける稀有な映画監督である。この作品の主題は老人介護と安楽死であり、生きることに倦んだ年老いた父(アンドレ・デュソリエ)と、その父を看取ろうとする娘(ソフィ・マルソー)を中心とする物語である。深刻なテーマを扱いながら、過度に重い雰囲気を醸成することなく、むしろ軽やかな気品を漂わせつつ、淡々と登場人物の日常を描き出して行くオゾンの手腕は、やはり凡百の映画作家とはまるで異なっている。加えて、ソフィ・マルソーの絶妙な演技にも驚かされることになった。ここ数年のフランス映画の中では、最高と言える水準に達した一本であろう。

怪物(是枝裕和監督)

もはや誰もがその才能を疑わない是枝裕和の最新作。坂元裕二の脚本が完璧であるばかりか、子役二人(黒川想矢、柊木陽太)の新鮮な演技に、安藤サクラ、永山瑛太、高畑充希、中村獅童、田中裕子といった芸達者による重厚な芝居が加われば、作品は傑作になる以外にない。その意味で、この映画は予め成功を約束されていた作品であった。実際、この作品を目にするものはその奔流のような映像にただ浸ることしかできないであろう。しかし、この作品を真に底部から支えているのは、坂本龍一による音楽である。新曲が2曲だけとはとても信じられないほど、坂本の音楽はこの映画の世界を完全に統御しており、これほどまでに映像と音楽が緊密に結びついた例は、近年ではほとんど稀と言っても過言ではない。最後に流れる楽曲《Aqua》は、まさに坂本自身による映画への惜別の挨拶のようにも感じられた。

青山真治レトロスペクティヴ

2022年に急逝した青山真治のレトロスペクティヴが、今年は幾つかの場所で行われた。いま、青山の作品を観てみれば、彼がいかなる地点で映画を生み出そうともがき続けていたのかがはっきりと窺える。青山作品を観た後は、そうした境地に到底達していない新作映画を観ることが馬鹿らしくなってくるほどだ。そのことは、『サッドヴァケイション』(2007)と『東京公園』(2011)の二本を観るだけでもはっきりと分かるであろう。これらの映画には無駄な要素と思えるものが一切ない。そのため、観ている者は極度の緊張状態を強いられることになる。映画を観るということが物語を辿ることとは何の関係もなく、何よりも映像と音を「体験」することであるという事実を、青山の映画は常に教えてくれる。

PERFECT DAYS(ヴィム・ヴァンダース監督)

年の瀬にとてつもなく美しい作品が待っていた。一体、ヴェンダースの新作がこれほどの水準に達していると誰が予想できただろうか。まるで『まわり道』(1975)、『アメリカの友人』(1977)、『ことの次第』(1982)のような傑作群を取っていた頃のヴェンダースが戻って来たかのようである。そして、役所広司。我々はこの25年以上のあいだ、『Shall we ダンス?』(周防正行、1996)、『うなぎ』『赤い橋の下のぬるい水』(今村昌平、1997、2001)、『CURE』『人間合格』『カリスマ』(黒沢清、1997、1999、2000)、『THE有頂天ホテル』『清州会議』(三谷幸喜、2006、2013)『十三人の刺客』『一命』(三池崇史、2010、2011)、『わが母の記』『日本の一番長い日』『関ケ原』(原田真人、2012、2015、2017)、『すばらしき世界』(西川美和、2021)、『銀河鉄道の父』(成島出、2023)といった作品で彼を見続けて来た。しかし、驚いたことに、この俳優はいまだ頂点に達していない。さらなる高みへと役所広司は向かっているということを、この作品は教えてくれる。必見の一作である。

タチバナ

『ベネデッタ』ポール・ヴァーホーベン

宗教的幻覚を武器に若いうちに修道院長に昇りつめ、村人たちからの支持も厚いベネデッタの盛衰記。前作よりは、女性主人公が過酷な状況をサバイブしたり成り上がったりする従来のヴァ―ホーベン要素が強めの作品だった。前作『エル』では敬虔なカトリック教徒のレベッカの暗部が最後に垣間見えたので、そのレベッカ役のヴィルジニー・エフィラを主演に本作を撮るというキャスティングは興味深い。前修道院長役のシャーロット・ランプリングとその娘役のクリスティーナの演技もすばらしいが、同時期に『マトリックス レザレクションズ』にも出ていたランベール・ウィルソン(メロヴィンジアン)の口のへらない小悪党ぶりも健在だった。17世紀の女性同性愛者の資料としては貴重だが、今あえてこのバランスでレズビアンをあけすけに描く意味がそこまであるのかなという疑問がなくはないが、良くも悪くも俗悪さと挑発性が入り混じった一作と言えよう。

『私はモーリーン・カーニー 正義を殺すのは誰?』

「フランスの国家的スキャンダルを背景にした社会派サスペンス」みたいな紹介がなされたり、キービジュアルも労働者を従えたカーニーの姿だったりするので、社会派のものを期待しすぎると当てがはずれる。どちらかというと、性被害にあった女性の社会復帰を淡々と描くことの方がメインかなというバランス。カーニーの巻き込まれた事件が大規模かつ複雑すぎて、わかりやすい「社会派サスペンス」に落とし込めなかったのだろうか。ただ、その点を置いても、原子力企業アレバ社の新社長が、電力公社EDFと結託して、新技術を中国に移転する計画を密かに進めていることをかぎつけた労働組合代表のカーニーが、やっとの思いで大統領と取りつけた面会の日の朝に、自宅を襲撃した何者かにレイプされるという闇が深すぎるこの現実の事件について、日本でフランス文化にかかわる者は、多少なりとも知っておくに越したことがないので、今回の映画化はその貴重な機会となる。

『怪物』是枝裕和

是枝のいつもの繊細な演出による情緒的なストーリーテリングに、坂元裕二の疑似ラショーモンスタイルの脚本が加わったことで、たいへんスリリングな作品となっている。とはいえ本作には要注意な点がいくつかある。一点目は、映画版のほかに、脚本と小説版も販売されていて、三者ともに内容が微妙に異なるということ。脚本は、それを元に撮影した結果、映画とは少し違うものになっている一方で、小説版は、映画版の意図をわかりやすく組み込んで再構築されているので、映画を見た上で読むと、たいへん参考になる。にもかかわらず、この三者を見比べた評論が、少なくとも私が鑑賞した当時は、ネット上でほぼ見かけなかった。二点目は、一点目にも関わるが、結末のあり方。久保豊の指摘するように、主人公二人が死んだか別世界に行ったかのように見せることで、現実での性的マイノリティの居場所のなさを追認してしまっている印象を受ける。三点目は、ホルンとトロンボーンの音の使い方。言葉にできない感情の音声的表現だと言わんばかりの情緒的な音楽観が、音楽史の点でも、坂本龍一の本来の音楽性とのマッチングの点でも、違和感が残った。

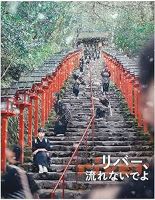

【補足】自分が観た邦画では、『首』や『ゴジラ-1.0』も悪くはないが、エンタメとして頭一つ抜きんでていたのは、ヨーロッパ企画の『リバー、流れないでよ』だった。2分でループしつづける状態から脱出する『恋はデジャ・ブ』みたいなジャンル物だが、2分のループをきっかり2分間で見せて、その繰り返しのなかでその場の人たちが脱出策を講じるところまで描いている。舞台が冬の京都の貴船の旅館で、中居の仕事をしているヒロインが、川べりで休憩している地点から2分のループが毎回始まるので、そこが「初期位置」と言われる。川べりの中居の姿を、ループのたびに別アングルから見せてゆく感じも凝っていて、ループのたびに、別の映画を演じているようでもある。そして貴船という土地を選んだのも一応意味があったのだと気づかされる最後の展開もなかなかに面白い。

exquise

今年は、傑作良作に出会う機会に多く恵まれ、ベスト3ならぬベスト5を選ぶのも悩ましい年でした‥ので5本挙げさせていただきます。

『囚われの女』(シャンタル・アケルマン)

今年ようやくシャンタル・アケルマン作品を鑑賞した。5本連続して観たなかで、最も印象的だったのは、プルーストの『失われた時を求めて』の一章を現代的に脚色したこの作品である。男性が女性の後を追う冒頭のシーンから色彩と構図の美しいショットの連続で映像を見ているだけで幸せな気分になる。

アケルマン作品全体に通ずる人間の孤独がここでも扱われる一方で、男の妄執的な愛により女が死に追いやられる、という原作の独自の解釈に監督のフェミニスム的視点もうかがえるだろう。

フワフワしていて現実感がないアリアーヌをシルヴィー・テステュが好演している。チョイ役でオーロール・クレマンやベレニス・ベジョ、アナ・ムグラリスという麗人たちが登場するのもよき。

『ファースト・カウ』(ケリー・ライカート)

今年最後に映画館で観た作品。物語自体はたわいもない内容だが、荒くれ男たちと容赦ない権力者たちが闊歩する19世紀の西部開拓時代ではおそらく生きづらかったであろう男たちをクローズアップして描いたことは画期的であり「今まで見たことのない西部劇」となっている。かといって余計な説明は一切なく、映像でそれを分からせるこの監督の手法が今回も冴えている。

冒頭で結末が語られるので、それを知っていると特に後半はどうやってそこに行き着くのかドキドキするのだが、そこで!という終わらせ方にはおおーっと感心してしまう。一緒に観た家人の感想が「楽しい映画ではないが、観た後に幸福感に包まれる」というもので、まさに言い得て妙だと思いました。

『ジョージア、白い橋のカフェで逢いましょう』(アレクサンドレ・コベリゼ)

現実とおとぎ話が同時に展開するこの作品は、ジョージアという国ならでは成立するものだ。さすがパラジャーノフを生んだ国、作品に流れる空気には彼の遺伝子も感じた。冒頭から美しいショットの連続で構図・色彩・選ばれた人物やアイテム何から何まで絵になるものばかりで鳥肌の立つような映像だった。

メインストーリーと並行して映画制作の物語も進行するのだが、映画は「奇跡」を起こすにふさわしい場であることを観客に納得させつつ、違和感のない結末を導く装置として機能している。意外とあっさりした終わり方だが、妙な盛り上げもなくじんわりと幸福感を味わうことができた。

『イニシェリン島の精霊』(マーティン・マクドナー)

この映画はまず映像を観るだけでも価値がある。荒涼としているが壮大で美しい島の風景と、そのなかで廃墟のような小さな家々で暮らす人間たちの対比、つましいながらも平穏に暮らす生活の絵、そしてなかばシュールじみた動物たちの存在など、終始すばらしいショットの数々に見惚れていた。

物語は寓話じみているが、善良で純朴な人々どうしであってもひとたび憎しみが芽生えると取り返しのつかない結果が導かれる、という図式は島の向こうで繰り広げられている内戦や、はたまた現在の世界各地で行われている紛争の縮図に見えてくる。結末はなんとも言えない余韻が残るけれど、後味が悪いという感じでもなく、監督の過去作『スリー・ビルボード』よりずっと複雑な味わいを楽しみました。

『あなたの顔の前に』(ホン・サンス)

まもなく死を迎える人物が、疎遠だった人々や思い出の場所を訪れる、というよくあるストーリーなのに、こんな撮り方初めて観た! ほぼ同時期に撮影された『イントロダクション』がまだ確固とした中心のない若者の世界を断片的な描写で捉えているのと対照的に、この作品はぶれない軸を持った大人の女性を描いており、それに合わせたかのようにストーリーもしっかりした内容である。

主人公のサンオクが自分の運命を正面から受けとめ、目の前にある「神の恵み」を噛みしめているように、映画のなかで起こるささいな事柄はいとおしいものばかりだ。終盤の淡いロマンスも、そのまとめ方も含めてすばらしい。そして穏やかで幸福感すら味わえるラストシーンには涙が出る。これまで恋愛映画が主流だったこの監督の新境地を感じた。

フランス映画では、『イサドラの子どもたち』(ダミアン・マニヴェル)、『トムボーイ』(セリーヌ・シアマ)などが印象的でした。またカンタン・デュピュー監督の『タバコは咳の原因になる』のユルい可笑しさは日本のお笑いに通じるものを感じました。大島渚監督の『マックス・モン・アムール』も恥ずかしながら今年初めて観ましたが、シャーロット・ランプリングの美しさ含めてすばらしかったです。

上で挙げた『ファースト・カウ』『ジョージア‥』『イニシェリン島‥』もそうですが、今年は動物の登場が印象的な映画も多くて、『EO』(イエジー・スコリモフスキ)や『LAMB/ラム』(ヴァルディミール・ヨハンソン)なども記憶に残りました。

cyberbloom(FBN管理人)

『すべてうまくいきますように』フランソワ・オゾン

ソフィ―・マルソー主演。アンドレは脳卒中にかかり、後遺症で顔が麻痺によってゆがみ、身体の自由がきかない。ときには粗相もする。そういう自分がゆるせない。そういう状態は「人間としての尊厳」がおびやかされている、というわけだ。しかし、世界には尊厳がつねに脅かされている人々が大勢いる。またアンドレは「安楽死を望めないなんて貧乏人は哀れだな」と言うが、安楽死は人生の重要な選択に経済的な格差があることを明るみに出す。お金持ちは何でもお金で解決できるという万能感がゆえに、自己イメージが少しでも傷つくのが許せないのかもしれない。かつて死は共同体のものだった。しかし共同体が崩壊し、人間関係が希薄になるにつれ、死はタブー視され、個人で引き受けざるをえないものになる。安楽死のためにアンドレがスイスに向かう車に、偶然イスラム教徒がスタッフとして乗り合わせていた。彼にとって自殺はシンプルにありえないこと。曇りなき眼で「自殺はいけない」と言われると、神なき現代人はたじろぐしかない。彼らからは、神や共同体を失った人間の見苦しい悪あがきにしか見えない。

『幻滅』グザヴィエ・ジャノリ

バルザック原作。現在の炎上商売やフェイクニュースは、資本主義社会、メディア社会が到来するフランス19世紀にさかのぼると言わんばかりの演出。自由な小メディアが潰され、政府に忖度する大メディアに統合されていくのも、どこかで見た風景。「絶対面白いから」と言って、息子を無理やり連れて行ったのだが、同い年の、調子こいた田舎の若者が自滅していく姿が心に刺さったようで、あまりに的確に批評するので笑ってしまった。

『ベネデッタ』ポール・ヴァーホーベン

シネリーブル神戸の前を通ったら、最終日、30分後に上映ということで、これは見るしかないということで見た。感情的に振り回され続けるジェットコースターのような2時間だった。ベネデッタは演技をしているのかという問題だが、何かに憑依されたり、ヴィジョンを見たりする、あるいはそう思いこめるスピリチュアル体質の人はいるだろうし、神の声がいつまでたっても聞こえない凡人には計り知れないことなのかも。シャルロット・ランプリングは落ち着いた修道院長の役かと思ったら、あまりなラストシーン。

『午前4時にパリの夜は明ける』ミカエル・アース

シャルロット・ゲンスブールとエマニュエル・ベアールが共演。80年代が舞台で、ロイド・コール、ドゥルッティ・コラム、テレヴィジョンが流れ、青春時代がフラシュバック。おまけにジョー・ダッサンの Et si tu n’existais pas もかかり、胸熱。夫に捨てられた主婦が自立する、子供が親から自立する、少女がホームレスから自立する物語。ミカエル・アースの前の2作『アマンダと僕』と『サマーフィーリング』は突然の喪失から、長い喪の時間を経て再生する映画、具体的に言うと、近親者や親友の突然の死からの立ち直りがテーマだった。

『パリタクシー』クリスチャン・カリオン

何だか先が読めてしまう映画だったが、あえてこれを友愛による所得移転の話だとする。裕福な90代と金策に苦労する50代の所得移転は可能だとしても、それより下の世代はだんだんとそれは不可能になり、こんなロマンは抱きようがない。さらに、デモ(デモは異なった世代が交流する場でもある)をやっているフランスとは裏腹に、日本は世代間の断絶が酷く、友愛どころか、オレオレ詐欺やルフィ強盗に手を染め、高齢者から容赦なく強奪する若い世代の存在が今年明るみに出た。

cyberbloom

当サイト の管理人。大学でフランス語を教えています。

FRENCH BLOOM NET を始めたのは2004年。映画、音楽、教育、生活、etc・・・ 様々なジャンルでフランス情報を発信しています。

Twitter → https://twitter.com/cyberbloom